Soziale Berufe aufwerten – das darf keine Phrase bleiben. Wir wollen umsetzen, was überfällig ist: bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal! Du willst auch den sozialen Berufen endlich den Stellenwert geben, den sie verdienen? Super! Gemeinsam schaffen wir echte Veränderung!

Drei Babys müssen gewickelt werden, während ein viertes schreit. Fürs Trösten bleibt dem Erzieher wenig Zeit, denn schon muss er in die Küche hechten, um das Mittagessen vorzubereiten. Eine Altenpflegerin hastet von Zimmer zu Zimmer, für jeden Handgriff sind nur wenige Sekunden eingeplant, für ein liebes Wort zwischendrin ist kaum noch Zeit. Gleichzeitig sorgen sich beide, wie sie am Ende des Monats ihre Rechnungen bezahlen sollen.

Respekt und Wertschätzung sehen anders aus. In den Krankenhäusern, in den Kitas, in den Altenpflegeeinrichtungen und an vielen anderen Orten halten die Beschäftigten in den sozialen Berufen den Laden am Laufen – und das nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie. Aber die Krise zeigt noch einmal deutlich:

Es besteht Handlungsbedarf! Wir wollen umsetzen, was überfällig ist: bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal!

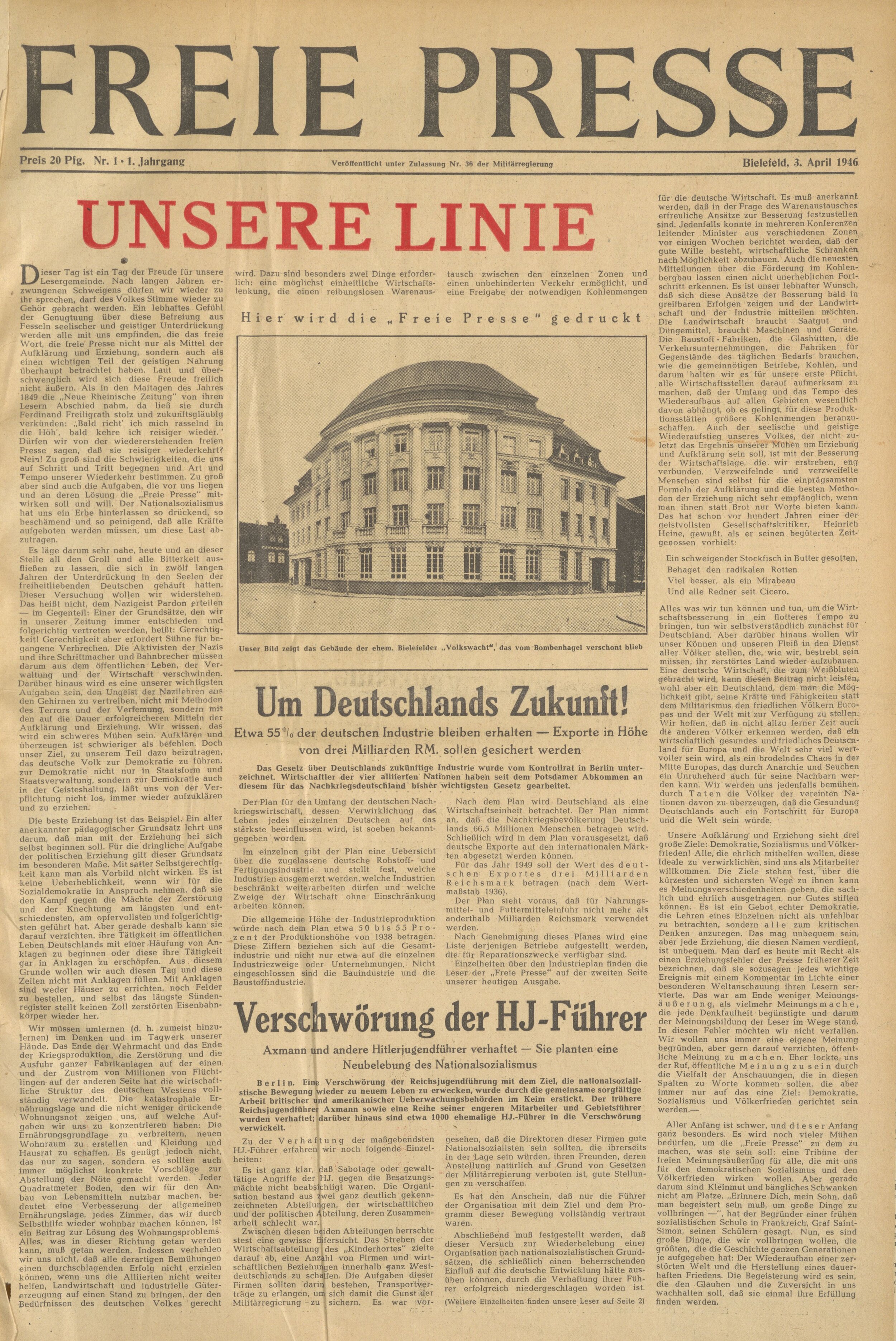

@Colourbox

Wir wollen den sozialen Berufen endlich den Stellenwert geben, den sie verdienen. Mit der Union war das bisher nicht möglich. Denn wir finden: Es reicht kein Applaus aus und auch nicht, Berufe als „systemrelevant“ zu bezeichnen. Wertschätzung muss sich im Arbeitsalltag und auch am Ende des Monats im Gehalt widerspiegeln! Aktuell betrifft das vor allem Frauen, die einen Großteil der Beschäftigten in den sozialen Berufen ausmachen. Die sozialen Berufe sollen spürbar aufgewertet werden und dafür haben wir einen klaren Plan.

Wir wollen die Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Pflege schnell verbessern. Unser Ziel sind allgemeinverbindliche Branchentarifverträge und eine Erhöhung der Pflege-Mindestlöhne.

Wir wollen die Arbeits- und Stressbelastung abbauen. Pflegenotstand darf kein Dauerzustand sein!

Wir wollen für mehr Personal sorgen und hierzu unter anderem eine bundeseinheitliche Regelung herbeiführen, die in den sozialen Berufen den Personaleinsatz am tatsächlichen Personalbedarf ausrichtet. So schaffen wir Entlastung.

Bei den erzieherischen Berufen ist es unser Ziel, die Zahl der Nachwuchskräfte bis 2030 zu verdoppeln.

Für uns gilt auch: Ausbildungen müssen attraktiv, vergütet und schulgeldfrei gestaltet sein.

Gute Bedingungen sind schon lange überfällig, hier und heute für die Beschäftigten in den sozialen Berufen, aber auch, um in Zukunft mehr Menschen für diesen Bereich zu gewinnen.

Soziale Berufe aufwerten – das darf keine Phrase bleiben. Schaffen wir gemeinsam echte Veränderung!

Am 1. Mai ist der Tag der Arbeit. Lass uns diesen Tag nutzen, um Seite an Seite mit den Arbeitnehmer*innen für bessere Bedingungen in der Pflege und anderen sozialen Berufen zu kämpfen.