Vor 75 Jahren erschien die neue sozialdemokratische Tageszeitung erstmalig

von Joachim Wibbing

Man glaubt es kaum, aber es gab Zeiten da konnten in Bielefeld die Wissensdurstigen unter bis zu sechs verschiedene Tageszeitungen auswählen. Diese Phase endete mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Januar 1933. Die sozialdemokratische „Volkswacht“ wurde zum 28. Februar des Jahres verboten. Kurze Zeit später musste auch die katholische Zeitung „Der Turm“ eingestellt werden. Mit dem Ende des Nationalsozialismus im Mai 1945 bestand endlich wieder die Möglichkeit, bei den Tageszeitungen den Weg zu einer freien Meinungsbildung und zur Demokratisierung zu finden.

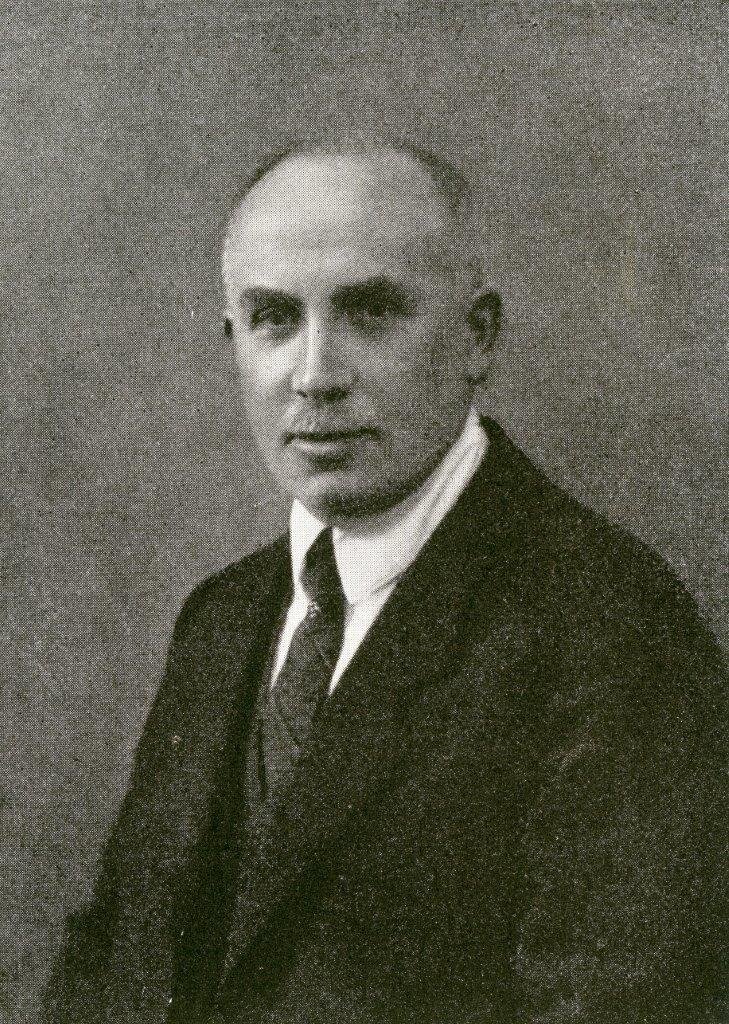

Der Verleger Emil Groß

Die Herausgabe der „Freien Presse“ am 3. April 1946 hing eng mit Emil Groß (1904-1967) zusammen. In Bielefeld als Sohn eines Eisendrehers geboren absolvierte er nach der Volksschule eine Lehre und arbeitete als kaufmännischer Angestellter. In dieser Zeit trat er der Sozialistischen Arbeiterjugend bei, 1922 dann auch der SPD. Seit 1924 engagierte er sich als hauptamtlicher Funktionär der SPD Ostwestfalen. Er besuchte die Heimvolkshochschule in Tinz in der Nähe vom thüringischen Gera, bestand die Zulassungsprüfung zum Studium ohne Reifezeugnis und studierte von 1930 bis 1933 Staatswissenschaften in Berlin. Groß war Vorsitzender der Sozialistischen Studentenschaft aller Berliner Hochschulen. Neben dem Studium arbeitete er unter anderem für die "Neuen Blätter für den Sozialismus". Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten beteiligte sich Groß an der illegalen sozialistischen Organisation „Der Rote Stoßtrupp“ in Berlin. Er wurde jedoch verhaftet. Durch fremde Hilfe gelang ihm die Flucht in die Niederlande. Dort fungierte er in Amsterdam als Mitherausgeber der sozialdemokratischen Exilzeitung „Freie Presse“, die wöchentlich erschien. 1937 wurde er aus dem Deutschen Reich ausgebürgert. 1941 wurde er von der Gestapo erneut verhaftet und wegen Hochverrats zu zwei Jahren und drei Monaten Zuchthaus verurteilt. Nach seiner Entlassung 1943 arbeitete er bis 1945 als Betriebsassistent. Nach dem Kriegsende fungierte Groß als vorläufiger Bezirkssekretär der SPD Ostwestfalen-Lippe, war von 1946 bis 1948 stellvertretender Bezirksvorsitzender und Mitglied im Gesamtvorstand der SPD. Er gehörte dem Rat der Stadt Bielefeld an, ebenso von 1946 bis 1967 dem nordrhein-westfälischen Landtag. Dort bekleidete er vom 1. März 1956 bis zum 12. Juli 1958 die Position des Vorsitzenden der SPD-Fraktion, nachdem er zuvor und auch danach stellvertretender Fraktionsvorsitzender war. Der Landtag wählte ihn zum Mitglied der ersten vier Bundesversammlungen. Er gründete 1946 den Zeitungsverlag „Freie Presse Bielefeld“ und den hiesigen „Phoenix Verlag“. Außerdem war er Mitbegründer der „dpa“, der Deutschen Presse-Agentur. Des Weiteren fungierte er als Präsident und Vorstandsmitglied zahlreicher Zeitungsverlegerverbände. Seine Vaterstadt benannte nach ihm den „Emil-Groß-Platz“.

Die Presse unter britischer Besatzung

Die Engländer ließen am 10. und 12. April 1945 jeweils eine Ausgabe der „Westfälischen Zeitung“ mit Anweisungen drucken. Im Juni 1945 übernahm die britische Armeezeitung „Neue Westfälische Zeitung“ diese Aufgabe. Die Hoffnungen auf eine sofortige Wiederherausgabe der „alten“ WZ wurden damit konterkariert. In der frühen Nachkriegszeit übertrug die britische Besatzungsmacht Lizenzen an Persönlichkeiten mit verlegerischen Fähigkeiten, von deren Integrität sie überzeugt war. Als erste Bielefelder Lizenzzeitung erschien am 15. März 1946 die „Westfalen-Zeitung“ – daraus sollte später das „Westfalen-Blatt“ werden. Unter dem Titel „Aufgabe und Verpflichtung“ umrissen die Herausgeber den Standort ihrer Zeitung: „Sie wird in ihren Spalten für christliche und demokratische Grundsätze in Politik und Kultur eintreten.“

Die Anfänge der „Freien Presse“

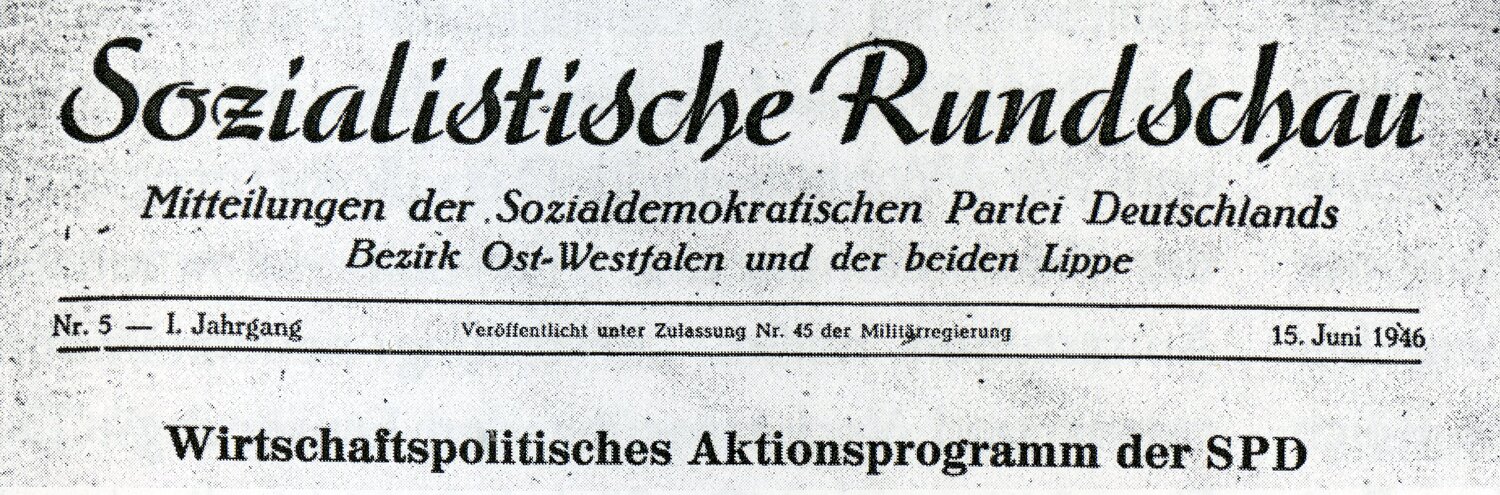

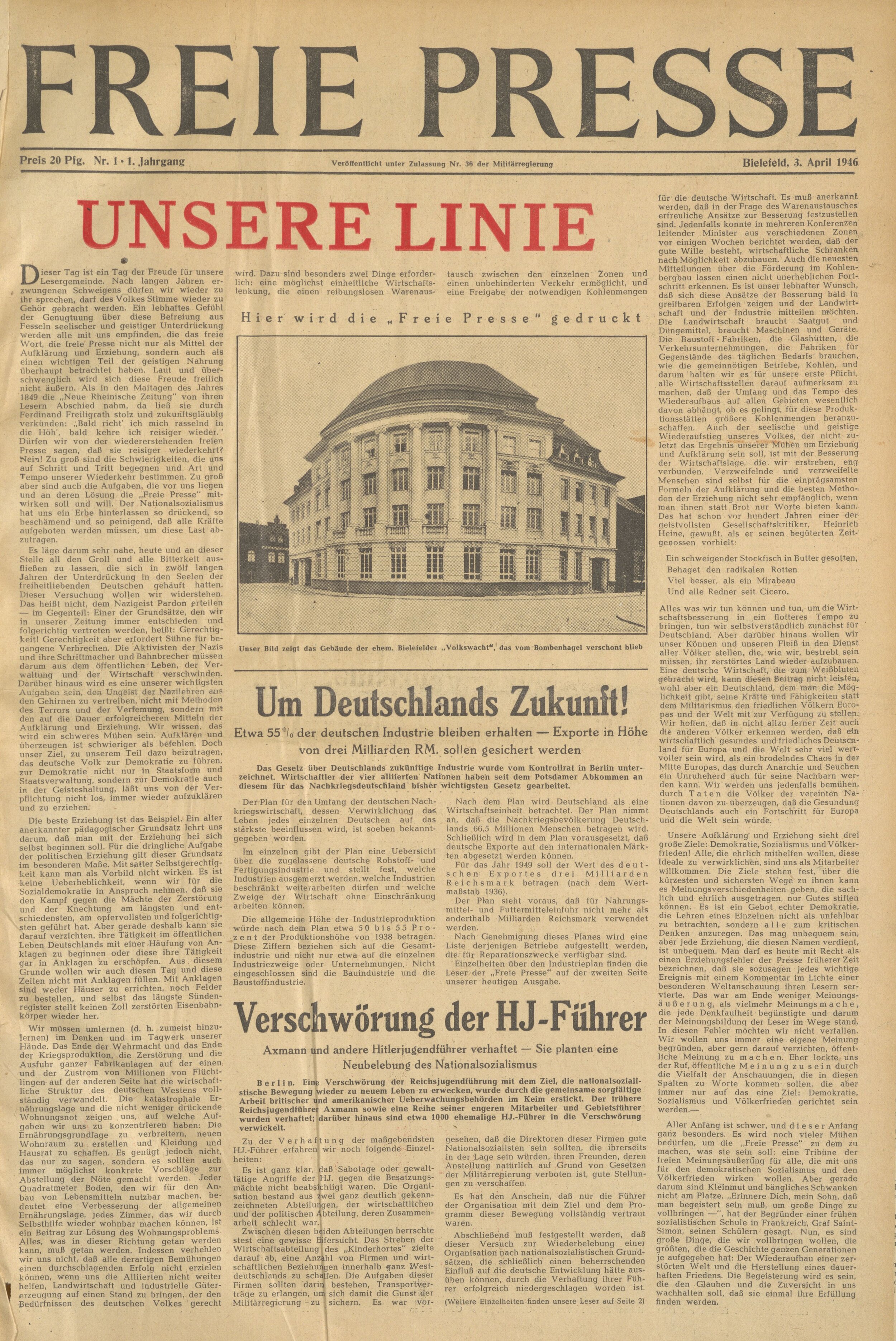

Die erste Ausgabe der neuen sozialdemokratischen „Freien Presse“ erschien wenige Tage später am 3. April 1946 – also vor genau 75 Jahren. Emil Groß hatte dazu die Lizenz von der britischen Besatzungsmacht erhalten. Die „Freie Presse“ trat an die Stelle der alten „Volkswacht“, die 1890 erstmalig publiziert wurde. Die Wahl des Namens sollte der Leserschaft den Neuanfang verdeutlichen. Anknüpfungspunkt waren die Traditionen der im Amsterdamer Exil erschienenen „Freien Presse“. Das SPD-„Urgestein“ Carl Severing (1875-1952) übernahm zunächst die Chefredaktion und formulierte die neue Leitlinie: „Unsere Aufklärung und Erziehung sieht drei große Ziele: Demokratie, Sozialismus und Völkerfrieden! Es ist ein Gebot echter Demokratie, die Lehren eines Einzelnen nicht als unfehlbar zu betrachten, sondern alle zum kritischen Denken anzuregen. Das mag unbequem sein, aber jede Erziehung, die diesen Namen verdient, ist unbequem.“ Die letzte von den Briten lizenzierte Tageszeitung war das der KPD nahestehende „Volks-Echo“, dessen erste Ausgabe vom 16. Juli 1946 datiert. Erst nach der Unterzeichnung des Grundgesetzes und der Aufhebung der Lizenzpflicht erschien seit dem 22. Oktober 1949 wieder die „Westfälische Zeitung“. Die „Freie Presse“ erreichte in den 1950er Jahren eine Auflage von über 90.000 Exemplaren. Dies war deutlich mehr als die Konkurrenz der „Westfälischen Zeitung“ und des „Westfalen-Blattes“. Bei der „Freien Presse“ absolvierten in den 1950er und 1960er Jahren die späteren Intendanten des Westdeutschen Rundfunks Friedrich Nowottny und Fritz Pleitgen ihr Journalistik-Volontariat.

Die „Neue Westfälische“

Eine wichtige Veränderung in der Lokalzeitungs-Landschaft markierte die Fusion der „Freien Presse“ und der „Westfälischen Zeitung“ zur „Neuen Westfälischen“, deren erste Ausgabe am 3. Juli des Jahres 1967 erfolgte. Damit änderte sich auch das Selbstverständnis wie es der neue Chefredakteur Heinz Liebscher in seinem Leitartikel zum Ausdruck brachte: „Die Parteizeitung alten Stils wird immer mehr zu einem Stück Vergangenheit, weil die politische Weltanschauungspartei der Weimarer Republik und der ersten restaurativen Periode nach dem Zweiten Weltkrieg tot ist. In der Neuen Westfälischen Zeitung verbinden sich Tradition und Fortschritt im guten liberalen und sozialen Sinne zu einer weltoffenen, meinungsfreudigen und toleranten Geisteshaltung.“

Abbildungsverzeichnis

Foto: Titel-Kopf der Exil-„Freien Presse“ 1934

Foto: Titelseite der Erstausgabe der Freien Presse 194

Foto: Vorderfront des früheren Volkswacht-Gebäude in Bielefeld in der Nähe der Arndtstraße: Hier wurde über lange Jahre die tägliche Ausgabe der „Freien Presse“ gedruckt.

Foto: Luftbild des Volkswacht-Gebäudes mit dem neuen Druckhaus 1953

Fotos: Durch ihre Verkaufs- und Geschäftsstellen war die Freie Presse in ganz Bielefeld mit ihrem Schriftzug präsent: Hier am Jahnplatz neben der bekannten Drogerie Riemeier oder in Schildesche am sogenannten „Thie-Platz“, dem heutigen Wetterhäuschen-Standort.

Foto: Emil Groß hob am 3. April 1946 die „Freie Presse“ in Bielefeld aus der Taufe.